12 de septiembre de 2025. Abro el ojo a las 4:15 a. m., no sé bien por qué. Me paro al baño y, al entrar, como una advertencia, me encuentro la prueba de embarazo sobre la taza. La he comprado días antes y me he olvidado de hacérmela la noche anterior; me obligué a recordarlo en la mañana, para salir de dudas. ¿Pero cuáles dudas? ¡Embarazada no es que pueda estar! —Bueno, sí podría, pero la probabilidad es casi nula—. ¡Carmen me advirtió! Simplemente quería saber si algo hormonal me tiene con seis días de retraso. No sé, no he pensado bien, solo sé que mejor salgo de dudas. Como quien hace a medio dormir una tarea que sabe que debe hacer, pero ya conoce el resultado, voy a la mesita de noche por mi botella de agua fría y regreso al baño para darle tiempo a la prueba; ni las instrucciones he leído. Pero cuando regreso, en la pantalla se lee: “EMBARAZADA 2-3 semanas”. Incrédula, pasmada, me siento como si pesara una tonelada, y entre sueños y pensamientos mi mente se queda en puntos suspensivos…

Me levanto y camino hacia el cuarto. Veo la cama donde duerme mi marido plácidamente. Sí, ¡estoy casada con un hombre que me adora y yo, irónicamente, me siento de 16, lista para contarle a un novio adolescente que estoy en problemas!

Con un dedo le toco el hombro varias veces y, entre susurros y gritos del fondo del alma, le digo:—Amor mío, ¡amor mío!

Pablo se despierta de sopetón y responde:

—¿Qué pasa, amor mío?

Yo guardo silencio; no sé cómo ni qué decir.

—Tenemos un problema… —vuelvo a callar.

—¿Qué pasó?

—Pues… pues… pues… ehhhh… Ehhh, estoy embarazada.

—¿Cómo sabe?

—Acabo de hacerme una prueba. ¿Qué vamos a hacer?

Pablo, con su forma tan básica y elemental de ver la vida, responde rápidamente:

—Qué alegría, es una buena noticia.

Ni un gramo de duda, ni un gramo de preocupación.

—Me pone muy feliz esta noticia —dice sin titubear.

—Pero… ¿qué hacemos? Esto no estaba en los planes, no es lo que quiero, no es la forma, no debo… —alcanzo a decir entre frases entrecortadas que ni recuerdo.

—Pues mañana nos cercioramos, hablamos con el médico y listo. Vemos qué toca hacer. Pero me hace muy feliz esta noticia; es una buena noticia. ¡La amo! —responde él con esa serenidad tan suya que me siempre me desarma.

Llevo más de dos décadas sabiendo que entre mis planes no estaba tener un hijo. Siempre he sido supremamente outspoken respecto al tema. Me he llenado de razones: que un niño no se merecería una madre como yo, que no podría cuidarlo si las fragilidades de mi mente me superaban, que soy tan sensible que tanto amor podría matarme. No me imagino, ni sueño ni deseo, la vida de las mamás ni de esas familias. Llevo años viendo a mujeres embarazadas y pensando, sin saber bien por qué: “uy, pobres, qué mamera”. Aunque siempre me he alegrado por mis amigas, la realidad es que nunca me he sentido identificada, ni siquiera conmovida, por el embarazo o la primera infancia. No he dejado que me inviten ni a medio baby shower; me desespera el tema, me incomoda, me despide, me aterra. Además, tengo 43, y ya nos han dicho, médico tras médico, que, de querer tener hijos, esta no sería la manera. Soy bipolar, tomo litio, y mi salud mental depende de tantas cosas que esto simplemente es incompatible. Llevo apenas 15 minutos de casada y mi relación sigue nuevita; todo es reciente, ha sido como un huracán. Esto puede no fortalecerla, sino, por el contrario, romperla. Tampoco he planeado mi vida ni financiera ni logísticamente para niños; siempre pensé morir sin un peso en el banco. Todo lo que he querido es que, por fin, me llegara la vida en pareja para disfrutar de los viajes, las aventuras, los desafíos compartidos… en fin, de la vida que ya tengo construida, pero ahora en compañía. Suficiente novedad. Todavía no he terminado de construir la tarima y parece que ya va a llegar la orquesta completa.

Siempre he creído que toda mujer que queda embarazada es porque quiere, porque yo, en 43 años, no he quedado embarazada. ¡Se puede no quedar! ¿Entonces, siguiendo mis propias creencias, será que en el fondo sí quería? O he traicionado todo lo que he sostenido siempre, o me he engañado durante años, no sé cuál de las dos cosas me parece peor.

Cuando conocí a Pablo fuimos ambos claros: yo no quería hijos, y él sí. Qué sorpresa, nuevamente en lados opuestos del espectro. Sin embargo, durante nuestra relación hicimos el ejercicio de plantearnos ambos escenarios. La decisión fue tener toda la información para que, si algún día tomábamos esa determinación, supiéramos cómo, cuándo y por qué. Muy a mi estilo, necesitaba vivir el espejismo del control. Esta vez la edad “jugaba a mi favor”, y cada segundo que pasaba hacía más evidente que podría salvarme de esa decisión. A Pablo nunca lo asustó mi intransigencia; siempre supo que “iríamos conversando”. Entre una de esas muchas conversaciones, la frase más bonita que dijo sobre el del tema fue: “Yo no sé si la vida sin hijos, al final, tenga mucho propósito; de repente sí, pero lo que sí sé es que uno no debería perderse los nietos, esos que dicen que son el postre de la vida”. Me parecía curioso que una persona que no planea ni siquiera 24 horas por adelantado, y que cuando algo no puede resolver dice “vamos conversando”, pensara en perderse la vida de los nietos. Bueno, contradicciones del ser, supongo.

Mientras yo me trasnochaba pensando que realmente no quería hijos —que no era un capricho—, también sufría al imaginar que, si no podía dárselos por razones fuera de mi control, ¿sería yo suficiente para la vida? Me era imposible no visualizar a la niña de 24 por la que me dejaría, porque tarde o temprano se daría cuenta de que eso era lo que quería. Pablo, sin embargo, fue claro en decirme y también en hacerme sentir que nosotros, él y yo, éramos su vida. Lo demás, un tercero, estaría bien, pero no era lo más importante. Yo, mientras tanto, pensaba que el hombre que amaba, y que se merecería todo lo que el mundo pudiera ofrecerle, no tendría por qué sacrificar algo tan grande. Y pensaba: podría tener un hijo por él y con él, pero no para él. Si era algo que realmente quería, el amor sería más que suficiente para hacerlo realidad, de una forma u otra. Yo no vivo el amor con condiciones; mi entrega es total, siempre. No sé si eso sea realmente bueno, pero es mi naturaleza.

Así que indagamos sobre mis posibilidades de fertilidad, y las opciones que tiene una mujer bipolar: la subrogancia y la adopción. En ese proceso fue claro para ambos que un embarazo mío era muy riesgoso, y que el tiempo y mi medicación no serían amigos. Para Pablo, ponerme en riesgo era angustiante y no era opción (vaya ironía). La subrogancia, aunque fascinante científicamente, no era para nosotros; la adopción, en cambio, nos pareció el formato perfecto si eventualmente decidíamos. Pensamos incluso que no tendría que ser necesariamente un bebé, sino un niño o unos hermanos un poquito mayores. Estábamos listos para asumir el reto que eso conllevara, si con el tiempo lo decidíamos. En ese proceso, cuando lo investigamos, me sentí más identificada con la adopción que con cualquier otra cosa. Sin embargo, yo sí tenía claro que había un tiempo de caducidad para esa decisión: mis 44 eran mi límite para ser mamá. Sentía que la sabiduría de la naturaleza no había que desafiarla, ni porque se pudiera. Hasta marzo de 2026 estábamos en manos de Pablo; yo estaba dispuesta, pero no sería la de la iniciativa.

Pues bien, nos casamos, y fue un tema que decidimos no tocar hasta ese marzo de 2026, para darnos al menos un añito de noches de bodas y de lunas de miel. Pero, nuevamente para no perder la costumbre, la vida tuvo otros planes: los del 12 de septiembre (que, paradójicamente también es la fecha del aniversario de la muerte de mi padre).

Nuestra relación ha estado llena de estas pequeñas coincidencias, que le han puesto la “magia” y el azar, que otros ven como ese Dios, y que a mí me hacen imposible hacer caso omiso de lo que parecen ser señales; lo sentí en el fondo como una pizca de mi versión de divinidad. Ese mismo día habíamos planeado una comida con toda mi familia para honrar a mi papá, como tantos otros antes. yo, ya en la tarde, con la cabeza sabiendo que en la casa no éramos 15 sino 16, sin poder decir ni una palabra, empecé a decidir entre el ruido de la sorpresa que vivía.

Con el paso de los días, empecé a tomar pequeñas decisiones simplemente desde dentro. Lo primero: no tomar nada, dejar mi medicación, darme unas semanas para decidir si sería capaz de tener un bebé. Escogí no comer lo que no se podía, cuidarme. Creo que desde el primer instante mi instinto de proteger hizo que, aun con duda, protegiera lo que estaba pasando en mi cuerpo. Pensaba en la opción de tener el bebé y cómo se vería en la vida real, en mi día a día, en mis espacios, entre mi gente, entre mi cuarto. Hace años pienso que hay que ser dueño de toda la información, para que al decir “no”, no queden cosas pendientes. Hablaba con Pablo, pero no era fácil decirle la verdad de mi rechazo a lo que estaba pasando, pero ¡mi imposibilidad de cancelarlo era absoluta! Por fin, un par de semanas después, le conté entre lágrimas y cuerpo tembloroso a mi mamá, cuando ya había decidido que tendría el bebé, cosa que alivió parte de mis angustias: si mi mamá estaba de mi lado, yo sabía que podía estar bien hasta en esto. Mi mamá sí que me entendía mejor que nadie.

Rápidamente sentí los primeros golpes de dejar la medicación y esa sensación de sentirme atrapada, desconsolada y sin salida, por primera vez con un esposo como espectador, que vivía en carne propia una gota de dolor por mi dolor, mientras pensaba que me daría por vencida y él estaría dispuesto a lo que yo quisiera. Pablo siempre me dijo que para él sería muy duro que yo terminara mi embarazo, pero que apoyaba lo que yo decidiera. Que primero estaría yo. ¿De dónde salió este tipo?, me pregunté yo.

Pero la felicidad de Pablo, que solo se puede leer cuando entra por la puerta y me ve entre moribunda, malgeniada y embarazada, y la alegría que le da pensar que va a ser papá; ese brillito que le veo en los ojos, o las lágrimas en cámara lenta cuando me vio dudar, esa es mi razón para saber que el amor es más grande y que estoy dispuesta a hacer cualquier esfuerzo, incluso tener un hijo que nunca tuve entre mis cálculos, para que Pablo tenga todo lo que lo hará fundamentalmente feliz. Así que supongo que la traición que siento compite con lo genuino de amar sin condición. Sin embargo, todo suena muy romántico, pero este proceso, que vino de una motivación superior, como así lo “prometí” el día que me casé, está siendo difícil, desconocido y supremamente volátil. Solo sé que este chiquitín viene de la motivación superior, que es el amor por mi marido, por Pablo David.

Aunque el proceso de la naturaleza me tiene anonadada, la alegría ha tardado en llegar. Fuimos contando a cuentagotas: al principio yo llorando y con la imposibilidad de mostrar emoción más que desconcierto, mientras a Pablo se le veía la dicha en cada partícula de su cuerpo; luego, riéndonos de estas vueltas del destino y burlándonos de mi imposibilidad de fingir sentimientos forzados. Entre esos días, mi hermano Alejandro, al recibir la noticia en medio de mis preocupaciones entrecortadas, me dijo algo que llevo grabado para cada vez que dudo de mi mente y sus debilidades: “Va a ver que la mente sola se va a encargar de que usted esté bien, y que esto salga bien; eso la naturaleza se encarga”. Como ese, he recibido todo tipo de mensajes y frases de confianza, de cariño, de emoción, que no solo han servido, sino que sé que seguirán sirviendo.

Por fin, hace poco contamos abiertamente a nuestro mundo, cuando yo ya sabía que podría reaccionar naturalmente, sin sentir que mi reacción estaría mal, sin sentir esta presión de mujer desalmada. Entre tanto, no miento, mi embarazo lo he “padecido”, porque entre hacerme a la idea y los golpes sin misericordia de las hormonas, he visto la vida al revés; entre esta sensación de estarme perdiendo, de no reconocerme ni en mis pensamientos ni en el espejo. Me siento completamente vulnerable, inadecuada, contradicha y contrahecha; bruta, por no decir absolutamente inepta. No siento la alegría que me caracteriza, ni la ira que me sobrecoge. No sé qué siento; estoy desconectada de todo, menos de la sensación de proteger la vida que crece dentro de mí. El embarazo, al menos en esta primera etapa, ha sido una tortura.

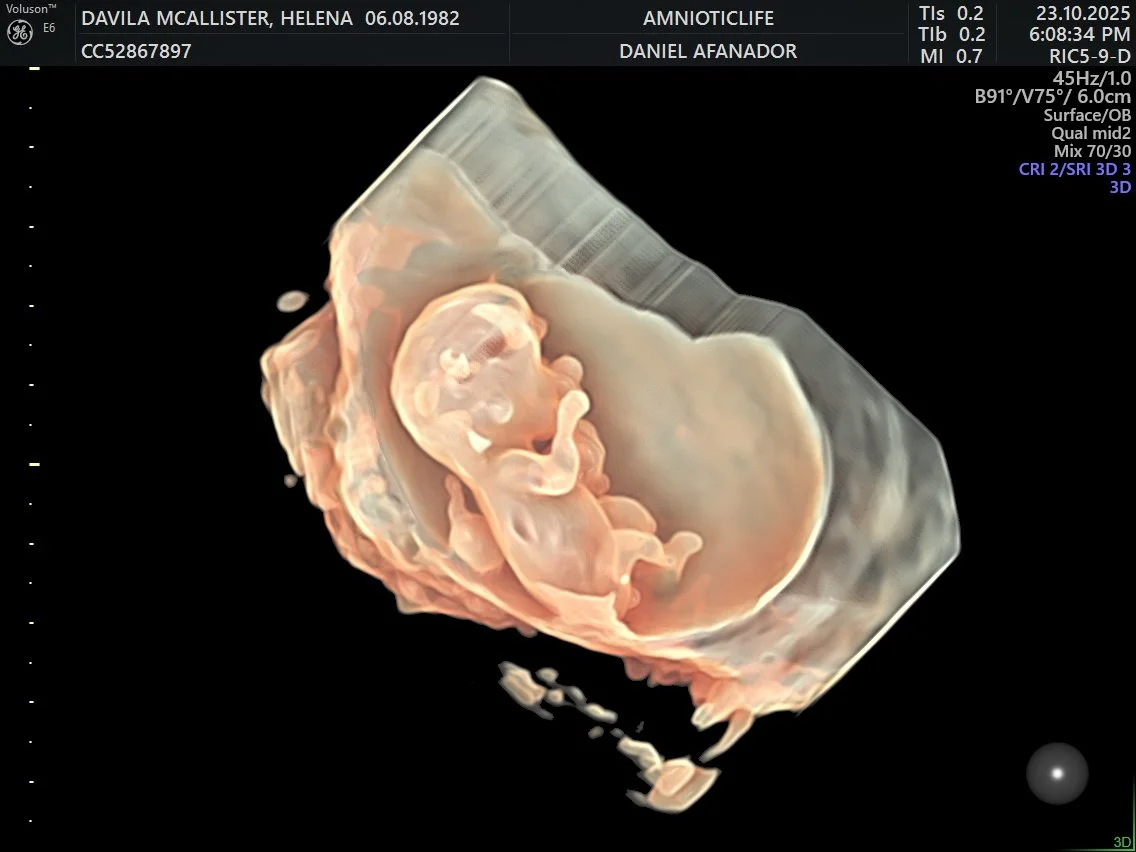

A Pablo, en cambio, solo le preocupa que mi salud y la de su hijo estén perfectas, nada más. Dice haberse vuelto más creyente, porque cuando piensa en a quién pedirle que todo esté bien y a quién agradecerle, solo se le ocurre Dios. Estos temas religiosos en nuestra casa son, por decirlo suavemente, para toda una discusión aparte, pero al final, para Pablo, la vida siente que es más bonita con Dios, así que me alegro de que viva en lo bonito, aunque yo no lo comparta del todo. Por fortuna, sus deseos se han hecho realidad: su bebé está “cocinándose” perfectamente bien, y su mujer está encontrando formas de lidiar con dudas y sentimientos encontrados.

A mí, en cambio, me preocupa todo lo demás, pero sobre todas las cosas, me preocupa el “nosotros”: la madurez técnica de Pablo y la emocional mía. La tranquilidad de Pablo, lejos de calmarme, me angustia más, porque es inevitable no pensar que tendré que ser yo quien se ocupe de todo, como si el futuro solo lo pudiera prever yo. Mi inhabilidad para tolerar la presión y el abrume es absoluta; me muero del susto de, por eso, perderme a mí misma y perderlo a él. ¡Mierda! Esperé 42 años para que Pablo apareciera, y no quiero que mis incapacidades y mis exigencias me lo arrebaten. A mí, mamá, no me da miedo ser; de hecho, creo que lo haré bien. He practicado en otras dimensiones, alguito de cancha tengo, la vida la tengo súper armada, soy capaz de tantas cosas. Pero por primera vez en mi vida siento que la presión de un hijo va a hacerme necesitar tantas cosas, a exigir mucho más de lo que nunca he necesitado. Por primera vez sé que no podré sola, y eso es difícil de confesar, de aceptar e imposible de prepararme. Ahora bien, sé que esto no me toca sola; no está pensado así. De hecho, vamos a tener un hijo… en plural. Si tener pareja ya a ratos me parece complicado, la presión de un hijo es otro nivel. Pablo está acostumbrado a una Helena que se hace cargo de todo; de esa se enamoró, eso fue lo que le vendí, pero estas nuevas condiciones están cambiando todo. Esta vez voy a necesitar ser cuidada, protegida, contenida y, además, y necesitaré también que lean mis silencios, que anticipen mis miedos, cosas que ahora me parecen casi imposibles..

He pasado años sola y sin cola, sin depender de nadie, pero ahora tendré cola y ya no estoy sola, y tendremos que encontrar la forma de que yo pueda pedir y él pueda ocuparse, en tantas dimensiones que aún desconocemos. Yo, que no conozco otra forma de vivir, siento la carga de todo; quizá por eso nunca quise tener un hijo, porque sabía que sola fracasaría. Ahora que sé que no lo estoy, créanme cuando les digo que, para mí, pedir y confiar es un reto muchísimo mayor que hacer todo y cualquier cosa a la vez.

Por ahora, la única ancla que tengo es saber que Pablo me ama; él dice que más que yo. Yo lo dudo, pero sí es cierto que me ama con todo su ser, aunque a veces yo sienta que me ama desde lejos, no entre los huesos. Sé que el amor no lo puede todo, pero la voluntad sí puede acomodar ambos caminos. Mientras yo estoy desconectada de esto que es la maternidad, y mientras aprendemos, con las horas, a querernos mejor y, sobre todo, a convivir mejor, supongo que llegaremos a un lugar nuevo, mejor: nuestra familia más grande.

Por lo pronto, solo sé que mi pequeño, que será sin ninguna duda el bebé más amado y consentido del universo, lo tendrá todo de mí, y no tengo duda de que de su papá también. Pablo va a ser un papá único, espectacular; él es un hombre de verdad, todo en él es de verdad. Mi hijo va a recibir ese ejemplo sin siquiera darse cuenta: será su normalidad. Un papá que no teme a lo que toque, que está para todo, que no tiene ninguna pretensión más allá de estar y ser testigo de su vida y de su sencillez. Ojalá herede todo de Pablo, menos las uñas de los pies, y de mí, eso de saber sentir y saber hacer; lo demás sí que se lo aprenda de nuestro entorno, que es el más interesante, diverso y auténtico. Nuestro hijo no sabe, pero será de los afortunados, siempre de los agradecidos, de los que tendrán el privilegio de las buenas compañías y los mejores amigos. De sus primos sabrá que serán sus protectores, sus aliados; ellos llevan en la piel el amor más grande y puro que yo he entregado, seguro se lo contagiarán. Eugenio lo cuidará y lo querrá como si fuera suyo.

Va a llegar al mundo teniendo un abuelo en el cielo que lo mantendrá protegido y conocerá todas sus ocurrencias; otro abuelo que tiene sabidurías de esas que lo permearán en segundos con cada brochazo de color que lleva su vida. Una abuela que le enseñará que “¡viva la vida!”, que en esta vida muy poquitas cosas son penas, que todo es para disfrutar, para gozar; y a la abuela de los libros, la que lo pondrá a vivir aventuras, la que le enseñará lo que es realmente importante en la vida: el tiempo, la compañía y la naturaleza, la mejor abuela que yo he conocido jamás, María Lina. Un par de padrinos que le mostrarán caminos que ni yo ni Pablo podríamos mostrarle; son a quienes queremos que se parezca siempre.

Nacerá con la misma buena fortuna de sus papás: dos de las personas, mejor rodeadas y más afortunadas que han existido. Mi bebé va a tener más amor del que yo pudiera imaginarme, incluso de pronto me lo entecan. Él o ella, en todo, va a estar bien; nada de eso me preocupa, si algo, me tranquiliza.

La pregunta hoy es más bien: ¿cómo van a hacer sus papás para quererse siempre, cuidarse todos los días un poquito mejor, entre tanta presión e historias de contextos tan distintos y formas tan contrarias? ¿Cómo van a durar hasta la eternidad, para que si algo deba aprender sea que el amor se cuida y no pasa de moda? No es que no confíe en nosotros; es que, como diría mi amigo Juan Manuel, uno no puede saltarse la vida: construir toma tiempo, adaptarse viene a golpes, pedir tiene sus formas, conseguir tiene su ciencia. Y por más larga que sintamos nuestra historia, los días han sido de 24 horas, y dos años tan solo tienen 365 días cada uno. Ahora nos tocó aprender y construir en turbo, y me asusta que, entre mis palabras y su silencio, nos perdamos y salgamos de sintonía. Sueño con que todo esté bien, pero añoro que alguien me diga cómo.

Mientras terminaba de escribir estas palabras, debo confesar que siento algo de alegría y ternura brotándome cuando pienso en mi hijo/a siendo parte de este mundo que tengo, y en tanto amor que va a recibir. Lo veo no conmigo cogidito/a, sino viviendo su vida y siendo parte de ese mundo que él/ella hará suyo; me hace feliz verlo/a en mi imaginación abrazando a su papá a lo lejos y corriendo a recorrer su vida contento/a, protegido/a, rodeado/a, solo/a pero siempre acompañado/a y feliz.